互聯網新聞信息許可證服務編號:61120190002

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話:029-63907152

2025-08-23 09:50:56 來源:西安晚報

分享到

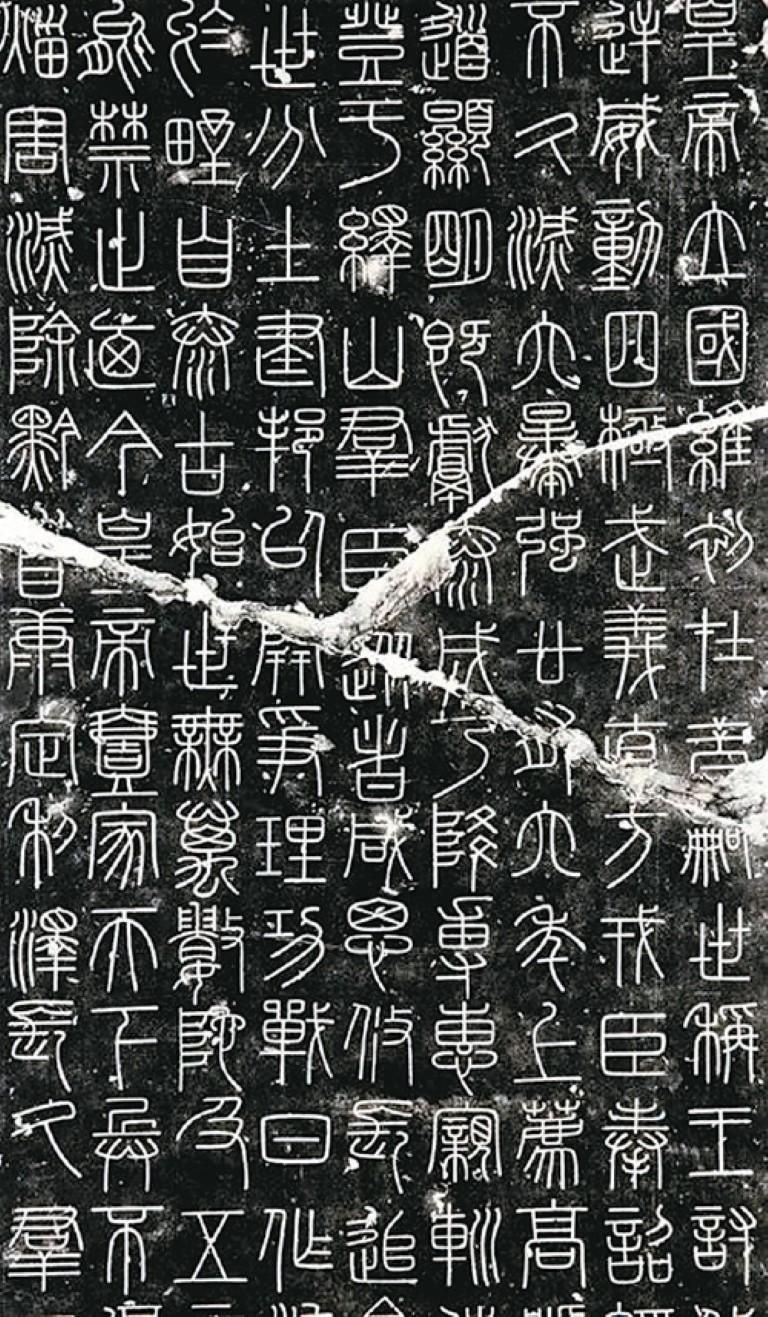

《嶧山刻石》拓片 西安碑林博物館藏

2000多年前,秦始皇的車馬曾踏過遼西古道,如今,他的“地下軍團”再次跨越時空東臨碣石……近日,“碣石駐蹕 海岳秦風——秦與秦的三十六郡之遼西郡文物特展”在秦皇島博物館盛大開幕。據悉,本次特展共集結了包括陜西省考古研究院、河北省文物考古研究院、遼寧省文物考古研究院、河北博物院、秦皇島博物館等在內的15家文博單位的138件珍貴文物,涵蓋青銅器、玉器、陶器、金器等多種類別,其中包含一級文物兵馬俑在內的62件陜西珍貴文物,生動展現了秦皇島地區從“燕之地”到“秦之郡”的歷史蛻變——

循著秦始皇東巡的轍印,耳聽大秦地下軍團跫音,“秦”與“秦之郡”瀚海濤聲與金戈鐵甲,跨越千年時空嗡鳴共振。“碣石駐蹕 海岳秦風——秦與秦的三十六郡之遼西郡文物特展”共展出國家一級文物17件,包含4件秦兵馬俑及秦皇島青龍滿族自治縣抄道溝遺址出土的羊首曲柄青銅短劍;北京琉璃河遺址出土的作文祖方座銅簋、陽庚銅簋、獸面紋銅提梁卣;天津博物館藏旬邑權、初元三年上林共府升、劉氏壺等等。

該展覽的策展人、秦始皇帝陵博物院陳列展覽部張小攀介紹,此次特展將展至10月10日,展品時代從商延續到漢,這些珍貴文物跨越千里聚集,重現秦帝國經略遼西郡的歷史風云,展示了秦皇島地區從“燕之地”到“秦之郡”的蛻變。展覽中的陜西文物多達62件。展覽以時間順序與地理空間關系為脈絡,雙線并行梳理秦時期“秦”政權與秦皇島的地理、政治關聯,生動展現了秦皇島地區從分封制諸侯國逐步融入“大一統”國家的歷史進程,為觀眾提供了一次難得的近距離感受秦代歷史文化的機會。

跪射武士俑 秦始皇帝陵博物院藏

兵馬俑“東巡”秦皇島

“碣石求仙”:秦始皇東巡的終點

此次,秦兵馬俑重走了當年秦始皇的東巡之路。

公元前663年,齊桓公北伐山戎,滅孤竹,秦皇島地區從此為燕國所有。戰國時期,燕昭王在此設遼西郡。據《史記·匈奴列傳》載,燕國“置上谷、漁陽、右北平、遼東、遼西郡以拒胡”,公元前222年秦滅燕,五郡皆入秦。公元前221年,秦滅六國,建立統一的中央集權國家,在原燕國范圍內設立廣陽、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡,今秦皇島地區分屬遼西郡和右北平郡。

從先秦時期開始,位于秦皇島地區的“碣石”就已是傳說中的求仙圣地。《史記·秦始皇本紀》記載:“三十二年,始皇之碣石,使燕人盧生求羨門、高誓,刻碣石門。”秦皇島是中國唯一一座以皇帝名號命名的城市。公元前215年,秦始皇第四次東巡,到訪碣石,求仙問藥,命丞相李斯題刻《碣石門辭》,秦皇島這座城市也因此得名。秦始皇從咸陽出發至碣石抵達今秦皇島地域,后向西經右北平、漁陽、上谷、云中諸郡,巡視北方邊塞,后從上郡直接返回咸陽。

從公元前219年至公元前210年,秦始皇先后四次巡行東方,并在所到之處建立行宮,駐蹕理政。此舉不僅具有政治、軍事上的戰略考慮,更是對全國社會經濟、文化的統一和全面發展的經緯擘畫、謀略運籌。

青銅羽人 西安博物院藏

駐蹕,是指帝王出行途中停留暫住。而“碣石駐蹕”中的碣石,一指碣石山,二指秦皇島地域。秦始皇、二世和漢武帝都曾“至碣石”,三國時期曹操還留下“東臨碣石,以觀滄海”的名句。《魏書·地形志》記載:“平州,晉置,治肥如城郡二。遼西郡,縣三:肥如,二漢,晉屬。有孤竹祠、碣石、武王祠、令支城、黃山、濡水。”《臨榆縣志》中也有“秦始皇求仙駐蹕于此”的記載。碣石指的就是當時秦皇島所處地域,1986年發掘的北戴河秦行宮遺址也進一步印證了秦始皇東巡碣石求仙的歷史。

秦皇島博物館副館長孫昕介紹,北戴河秦行宮遺址是秦都咸陽之外發現的等級最高的秦代建筑遺址,為探討“碣石”的地望提供了重要依據,是河北地區秦代考古最為重要的發現之一。據文獻記載,當時行宮眾多,“關中計宮三百,關外四百余。”在渤海西北沿岸南北約50公里的區域內,從南到北分布著姜女石、石河口和北戴河金山嘴三組建筑群遺址。三組遺址內房屋建筑及環繞四周的墻垣,各建筑群出土的建筑材料大致相同。其中,北戴河金山嘴建筑群與姜女石建筑群出土的瓦件上有相同的戳印文字,且均有與秦始皇陵高浮雕夔紋巨型瓦當相同的紋飾。精美的建筑細部遺跡及大量建筑構件,與秦行宮建筑淵源頗深,應是眾多關外行宮中的一部分。東方是秦始皇巡行的主要方向,首先是因為新占領區全在東方,“示強,威服海內”的對象也在東方。同時,秦始皇也有通過這種交通實踐了解天下四方的文化風貌,從而鞏固和完善秦王朝政治統治的考量。在秦皇島東部及周邊短短30公里的海岸線上,現已發掘出三處秦漢皇家行宮遺址。

“千秋萬歲”瓦當 遼寧省文物考古研究院藏

展廳門口,一面墻上64個上下起伏的方格子合并組成一個“秦”字,背景中列有秦朝的三十六郡,其中秦皇島一帶位于遼西郡和右北平郡,北京周邊則屬漁陽郡。

特展的最大亮點,莫過于4件來自秦始皇帝陵博物院的兵馬俑,分別為跪射武士俑、鎧甲武士俑、戰袍武士俑和高級鎧甲軍吏俑。這組兵馬俑群像作為秦國實現一統的實力象征,不僅展現了秦國強大的武裝力量,更是一個民族“多元一體”夢想、一個國家“堅定一統”夢想的精神凝練。其中,跪射武士俑出土于秦始皇陵兵馬俑二號坑東端弩兵陣的陣心部位。其動作為左腿蹲屈,右膝和右足尖抵地,身微向右側轉,雙手屈舉于胸的右側做控弓狀。“蹲腰則身不動,坐胯而臀不顯”,跪射俑左膝正對靶標,雙足與右膝抵地構成穩定的三角形,說明秦步兵的跪射動作已規范化。跪射武士俑鎧甲雖然是泥塑成形,但編綴完全符合實物的要求,腰部以上甲片上片壓下片,下部的甲片是下片壓上片,胸前甲片是中間向兩側依次疊壓,背甲則相反,肩甲是下片壓上片,這樣的疊壓順序,符合甲片受力的走向,同時不影響彎腰、抬手。兵馬俑制作非常精致,每根發絲都清晰可見。跪射武士俑腳底則分布著細致的顆粒,講解員說道,“武士俑穿的鞋是千層底布鞋,腳底的顆粒是為了行走過程中增加摩擦力,也是一種寫實的體現。”

“千秋萬歲 與地毋極”瓦當 西安博物院藏

“車同軌、書同文”

“大秤砣”成秦統一度量衡實證

秦王朝建立后,“一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字”,在全國范圍內推行一系列鞏固統一的政策:統一貨幣,全國統一使用圓形方孔的秦半兩錢;頒布詔書,統一度量衡;統一文字,規定小篆為統一字體,通行全國;修筑馳道和直道,促使全國道路形成交通網絡系統,保證了上述統一政策通達全國。

特展中,展出的天津博物館藏旬邑權高6.5厘米,口徑8.3厘米,底徑9.5厘米,重量約為2270克。權八角棱體,器頂口有一長方形橫梁,橫梁左右兩側有陽文篆書“旬邑”。旬邑為秦國地名,位于今陜西省咸陽市北部。權體八面,刻有秦始皇和秦二世的詔書。秦始皇詔書:“廿六年,皇帝盡并兼天下諸侯……皆明壹之。”大意是,六國已滅,全國度量衡立刻統一。秦二世詔書:“法度量,盡始皇帝為之……使毋疑。”大意是,始皇帝定的規矩毋庸置疑。兩詔銘文在秦權中非常少見,這件旬邑權不僅是秦朝法律和制度的見證,也是研究秦朝度量衡和文字的重要實物資料。

旬邑權是由政府頒發的標準衡器,相當于現代的秤砣。使用“權”時,得搭配“衡”一起使用。衡為秤桿,一般是木質,權為秤錘,質地大多為銅和鐵。權與衡相佐,以實現“稱物平施,知輕重也”,現代詞語“權衡”一詞便起源于此。秦朝統一全國后,實行“車同軌、書同文”、統一度量衡政策。文字上用秦小篆取代各國地方性的書寫方式,并在漢代得到延續。特展中,另一件用秦篆書寫的“千秋萬歲,與地毋極”瓦當,出土于秦皇島東10公里的秦漢行宮遺址。與其并排展出的,是來自西安出土的秦篆書“千秋萬歲”瓦當。千里之遙兩件文物,相同的字體與句式,正是秦漢時期華夏一統壯麗史詩的鑒證。兩千公里的距離,兩千年的等待,這對瓦當“兄弟”終于通過展覽見面。

夔龍紋大瓦當 秦始皇帝陵博物院藏

皇宮瓦當:千里江山的實證

2件夔龍紋大瓦當首次“同框”

除兵馬俑、旬邑權外,來自陜西秦始皇帝陵博物院、遼寧省文物考古研究院的2件夔龍紋大瓦當,實現歷史首次“同框”。昔日“各美其美”的秦宮建筑構件,如今“美美與共”,盡顯秦代宮廷建筑的恢宏美學。秦皇島東10公里秦行宮遺址出土的秦代大型瓦當直徑52厘米,高37厘米,長68厘米,兩條造型奇異的浮雕夔龍紋組成當面圖案,其尺寸與圖案無不彰顯出皇家氣派。取樣分析表明,該瓦當系用秦皇島本地陶土制作。與一旁展出的秦始皇陵夔龍紋大瓦當相比,兩者外觀驚人相似,顯示出秦帝國與秦文化的強勢擴張。

夔是傳說中一種近似龍的動物,多為一角、一足、口張開、尾上卷。遼寧姜女石秦漢行宮遺址出土的夔龍紋大瓦當當面由兩條造型奇異的夔龍紋組成,左右對稱,姿態矯健。其制作技法是先畫出紋飾輪廓,再用平刀加以陰刻,陰陽分明,線條圓潤、簡潔,夔龍紋反復盤曲,除了夔龍紋自身形成的曲線美之外,紋飾間的空隙部位同樣形成了精美的留白空間。它與一旁展出的秦始皇陵夔龍紋大瓦當相比,兩者外觀驚人相似,顯示出秦帝國與秦文化的強勢擴張。

夔紋大瓦當的紋樣承襲了商周青銅器紋樣的傳統風格,是中國古代陶雕史上的優秀作品。這種夔紋大瓦當在秦始皇陵的建筑遺址和東門遺址、遼寧綏中和北戴河秦行宮遺址均有出土。孫昕說,這兩塊瓦當的“對話”,實則是秦中央集權制度與邊疆治理模式的物化呈現。它們相同的大規格、大尺寸形制以及相似的夔紋,證明了秦中央的控制權已經到達渤海海疆,宣告“溥天之下,莫非王土”。相似的技術標準、資源調配也是秦中央集權的物證。

張小攀說:“秦大一統之后,百姓生活愈加安穩,策展團隊在展覽尾聲選擇秦行宮遺址出土的‘千秋萬歲’瓦當和漢長安城遺址出土的‘千秋萬歲 與地毋極’瓦當這兩件很有意義的瓦當,表達人們對生活長治久安的祈愿,讓展覽在最后得到升華。”

夔龍紋大瓦當 遼寧省文物考古研究院藏

這不是簡單的文物展覽

更是一次極具歷史意義的重逢

“這不是簡單的文物展覽,更是一次極具歷史意義的重逢。”秦始皇帝陵博物院副院長周萍說。此次特展是秦始皇帝陵博物院“秦與秦的三十六郡”系列展的第二站,第一站是2021年在浙江省安吉古城遺址博物館舉辦的“秦風越地 安且吉兮——秦始皇和他的鄣郡”特展,該展也是秦兵馬俑第一次走進縣級博物館。

“秦與秦的三十六郡”是秦始皇帝陵博物院響應國家關于“推動優質文化資源向基層延伸的”號召推出的系列展。展覽以“百代秦政”為基礎,以秦的三十郡為切入點,選擇有秦文化遺存的地縣級博物館聯合策展,充分發揮雙方資源優勢,讓文物活起來,讓非中心城市的公眾也能享受到更多的文化資源。此次參展文物都是根據展覽主旨選擇的,策展過程中突出的一個特點就是“對話”,借此作出對比。如秦統一之前秦文化和秦皇島當地文化以及所屬燕文化的對比;秦統一后大一統制度下中央文化與地域“多元”文化特征的對比;秦始皇陵出土夔紋大瓦當和遼寧秦行宮遺址出土夔紋大瓦當紋飾、材料以及制作工藝等方面的對比。

周萍介紹:“近年來,我們積極面向全國地縣級中小型博物館展開合作,該系列展之后的選擇中,我們也會更傾向于有秦文化遺存的地縣級博物館,爭取以大館帶小館,讓陜西珍貴文物和各地區的優秀文物結合起來,讓更多的人了解和認識到地縣級的文物,構建完整的‘大一統國家圖譜’。”作為活動承辦方之一,秦皇島旅游控股集團黨委書記、董事長劉昕介紹說,秦皇島有著厚重浪漫的人文底蘊、天賦異稟的旅游資源,此次展覽將是市民游客的又一文旅盛宴。展覽清晰勾勒了秦皇島在秦代“大一統”進程中的關鍵地位——從燕文化與孤竹文化的交織地,到秦代交通系統中馳道的重要端點,最終成為中華文明共同體的重要組成部分。正如展覽所詮釋的,“百代皆行秦政”的歷史邏輯,在此化作可觸摸的文物與可感知的文明脈絡。(文/圖 清宇)