互聯網新聞信息許可證服務編號:61120190002

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話:029-63907152

2025-04-03 09:31:30 來源:陽光網-陽光報

分享到

主持人:季風

(陽光報《非常對話》主編、作家)

對話嘉賓:仵埂

(教授、文藝評論家)

編者按

多年前,很多優秀媒體人去了高校教書,那時報紙還是“真理印刷機”,而今天它卻成了“懷舊者的收藏品”。現在用手機、電腦寫作,似乎也是在繼續“機械復制時代”。如果說紙媒是“靈光”未泯的媒介,那么它的衰亡,也似乎意味著我們人類在逐漸喪失“凝視”的能力。我們不再等待油墨干燥,思想主動開始速朽。作家在公眾號寫作,其實也像是“游牧者”。仵埂先生有過報紙記者的經歷,他深諳“定居文明”的紙媒美學。大學教書做教授和作為著名文學評論家的兩種身份給了他雙重視角:既明白新媒體不可逆,又堅信慢媒介的“不合時宜”才是其終極價值。我們結合他平時著文的思想深度及文學批評家身份,注重激發他的表達欲。仵埂教授也更是真知灼見,為我們說出是什么讓紙媒從“必需品”滑向“奢侈品”。

嘉賓簡介

仵埂,1956年10月生,陜西富平人。西安培華學院、西安音樂學院教授,文藝評論家。中國作家協會會員,陜西省“第二屆德藝雙馨”榮譽稱號獲得者。

長期致力于美學、小說、戲劇、散文、電影等方面研究,在《人文雜志》《南方文壇》《文藝爭鳴》《西北大學學報》《小說評論》《中國作家》《光明日報》等報刊發表論文、評論及作品二百余萬字。

著有《受難與追尋》《文學之詩性與歷史之倒影》《魂魄何系》《驚詫與漠視》《文學鏡像里的主體建構》等,主編有《影視鑒賞》《柳青研究文集》《中國古典文學賞析教程》《外國文學名著賞析教程》等。

理論作品獲陜西省文藝評論獎、柳青文學獎、陜西省哲學社會科學優秀成果獎等。

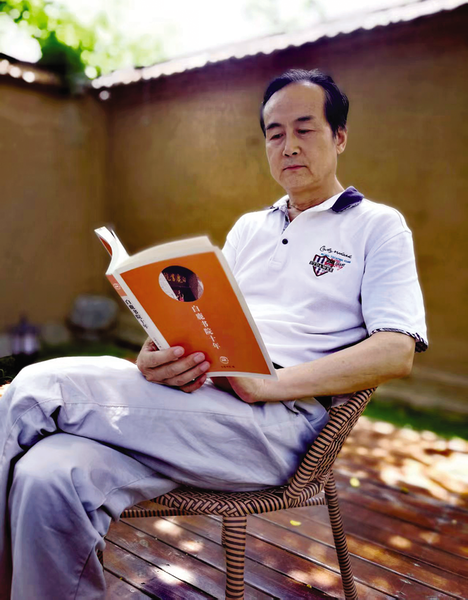

春日暖陽下,仵埂先生愜意而自在。

■季風/文字整理 仵埂/供圖

季風:隨筆散文的寫作似乎很輕松,就像現在很多人用手機在碎片化時間里隨手記錄,您是否也隨著時代變化而改變寫作手段?

但您的新作《驚詫與漠視》的語言呈現出高度的凝練與系統性,似乎不是通過手機輕率而為。您覺得即時性創作是否反而會讓您捕捉到了更尖銳的時代情緒?

當屏幕成為知識分子的新書桌,您認為這種寫作會重塑思想表達的氣質嗎?媒介變革對現實思想的反向塑造,是否也暗含著我們對傳統藝術“嚴肅性”的解構與重建?

仵埂:關于傳統的慢寫作與即時性寫作,這兩者之間的變化為我們帶來哪些變化?這是一個很難用幾句話能說盡的問題。現成的回答是,每個人的生活,都不得不面對他所處的這個時代。也就是說,你不得不學會這個時代呈現出的科技新玩意,特別是那些改變了我們生活方式的新玩意,比如手機支付。你若不會使用這個技能,在生活中不僅不方便,還會遇到許多麻煩,失去許多樂趣等。我看到農村中許多出生于上世紀五十年代的農民,不會使用智能手機,自己養幾只羊,賣奶時不得不要求人家支付現金。我在大學任教,需要用計算機寫作、做課件、填各種表格等技術,這是現代技能所要求的最低標準,不然你真是沒法混下去。這是我說的第一層意思。這種寫作方式的改變,當然會不知不覺地重塑人的感知。如毛筆寫作的時代、鋼筆寫作的時代、計算機寫作的時代,三者的區分都大了去了。除了作為書寫工具的更新所帶來的便利,寫作方式的改變也在塑造人的感知。

記得我曾在1986年的時候,大約一天一晚不睡覺,當時用鋼筆寫出了不到一萬字的論文初稿,那是超常發揮,所以我至今記得。現在用計算機寫對于一個年輕人來說,萬字就不是一個難事。時代飛速發展,迭代加劇,寫作也在走向AI寫作的智能時代,天翻地覆。

但人工智能的飛速發展和昔日毛筆書寫的慢時光,兩者之間到底我們會喜歡哪一種生活方式?現在卻有越來越多的年輕人開始喜歡細心雕琢的古代工藝,喜歡攜帶著古雅氣息的書法繪畫,包括明清家具、古玩玉石等。在這些古代藝術中,呈現出的是閑適優雅的情調。在這種審美情緒里,時間和空間的流動是緩慢的、悠閑的。在智能迭代的加速里,人反而趨向于主動要慢下來,“反者道之動”。我預感,人類以加速度的方式直線前行,總有那么一天,人的大腦系統會崩潰,因為根本應付不了這種無限加速的現實,應付不了這種漫無邊際的越來越快的節奏,只是那個崩潰的奇點尚未到達。

季風:疫情期間,您排遣郁悶在公眾號上寫作發表,這樣也像一場“思想直播”。您如何平衡公共表達中的即時反應與冷峻反思?當評論區涌來海量情緒評論時,您會刻意與讀者保持距離,還是將互動視為文本的延伸?

請原諒我冒失地挑戰性提問,您是否將創作過程置于作者與讀者動態關系中,并由此激發出對傳播倫理的思考?

仵埂:在與讀者的互動中,我其實有那么一點小小的恐懼。這種恐懼的原因是,我不愿意得罪每一個讀者、提問者,所以每次我都要想方設法騰出時間來回答他們的提問。但這又是一件很耗神費力的麻煩事,我得拿出時間精力去做,但又沒有那么多的時間精力。我常常對自己這樣說,咱又不是萬能的神,以此表達一種無奈的情緒,是寬慰又是借口。骨子里我是一個完美主義者,總想做好每一件事,但事實上做不到,只好這樣寬慰自己。

其實,每一個寫作者,都有自己的興趣區間。我給自己劃定的區間是,非新聞性的即時反應。如若要對當下問題做即時反應,就要加班加點趕時間,在事件發生后,盡快將稿子寫出來。我做過報紙,那種趕時間的緊張我是領教過的。個人寫作沒必要將自己逼得太緊。但我又不想所寫東西離當下的現場太遠,須保持問題的鮮活,須有當下的應答。離開當下,寫一寫貓呀狗呀,花呀草呀,父母之愛、朋友之誼等,這些東西當然也不錯,但在我看來,總覺得離當下生活現場太遠太隔。我還是喜歡既與當下關聯,又有一定距離,它不是當下現象的直接回應,而是你所說的那種“冷峻反思”。希望這種反思,帶有歷史性、文化性、民族性、人類性,所以,它顯然不是新聞類的直接回應,而是新聞背后那更深層次的追問。

季風:您的新作《驚詫與漠視》,像一對孿生傷口——我們對荒誕“驚詫”,卻對苦難“漠視”。這種矛盾是否揭示了現代人精神癱瘓的本質?書中您更想刺痛的是理性還是良知?此書名的意義,總是會引起讀者的好奇心和展開哲學追問,您揭示批判的終極指向是什么?

仵埂:“驚詫與漠視”這樣一個書名,其實想表達的是,在日常生活里有許多事是令人驚異的。比如,一個具有音樂天賦或幽默天賦,抑或數學天賦的人,卻因自我所處家庭或社會環境的限制,終其一生,也未能在自己天賦所是的領域展開自己。這樣的情況,在我們身邊俯拾皆是。在我看來,它是如此凸顯在眼前,引起人強烈的惋惜。但在他自身卻常常未曾察知,他人也熟視無睹。由此引申開去,在時代迭變中,我們日益可以看到許多尖銳的現實存在,但于大多人而言卻是盲目的。聰穎的人,見微知著。但人群中的多數人,卻是睜大眼睛,也看不見事物已經悄悄發生的巨大變動。這樣有點兒荒誕。

社會愈來愈呈現出多樣化存在,我想揭示的是,任一時代、任一國家,其人群也大抵如此,在你是驚詫莫名,在他則是見怪不怪。我想通過文字的呼喚,使更多人明白這個道理。這本集子里的文章,更多涉及了我們當下的問題和境遇:個體生命的多樣性問題,生命的路徑依賴,持守故土還是闖蕩天下?人欲的約束與釋放,兩性關系中的動物性秩序等。

所有這些思考,欲糾正某些抱殘守缺的俗見,使人對社會的同一化尺度更多一些反思,如同教育中的分數成為對孩子評價的唯一尺度,進而傷害了大多孩子活潑的天性與多樣性的發展一樣。以此促進個體多樣性的自我覺醒。

季風:您曾提到“藝術是死亡的預習”,而人類的某些自然災難似乎讓死亡從隱喻變為現實。當宏大敘事失效后,個體記憶如何對抗集體失語?您將會選擇托爾斯泰式的史詩,還是卡夫卡式的寓言?

時代賜予我們很多災難性節點,也繞不開某些不好的語境。討論文學形式與歷史記憶的關系,其實我也在向您請教,您對自己創作方法論的選擇是什么?

仵埂:關于“死亡的預演”問題,我的確寫過文章,談作家筆下人物的死亡方式與作家自身之死的問題,驚訝地發現其中的同構關系。老舍就很典型,他的死與《四世同堂》里的祁天佑一樣,受盡侮辱,被逼投河。作家在心中誕生他筆下的人物時,與自己的心理結構呈正相關。他以精神深處浮現出來的意緒,來設計人物的處境與結局,也無意中暗喻了自己的命運發展。有的作家,總是為自己的人物留有出口,有的則不然。這之中深刻地觸及作家的創作觀和生命觀。好作家無不是以自己生命的存在方式,來結構他筆下的人物,他哪兒能逃得出自己?

你說到“宏大敘事”與“個體記憶”,我這樣來理解:宏大敘事是中國現代小說的基本敘事模式,在中國百余年的小說觀念里,宏大敘事都是一個嚴肅的政治問題。所有作品,無不盡力靠上宏大敘事,以便使自己的作品更具有深刻性,具有社會政治和歷史文化的隱喻象征。每一部作品,都在盡力追求“史詩品格”。

其實,二十一世紀以降,這種一支獨大的現狀就式微了,回歸了小說的本源。小說本來是“引車賣漿者流”街談巷語之事,所以“傳奇”“神魔”“志怪”“武俠”“言情”等,就是它的鮮亮標識。只是“五四”以來,文化先鋒們將小說的作用提升到了救國救民的地步,仿佛一部小說既可救國也可亡國,實在是夸大了小說的作用。小說本質上更多是娛樂的、審美的,盡管也可以拿來當作教育與認知的讀本。假若非要拉小說進入政治的戰車,也過分束縛了小說的表達天地。

好在,改革開放以來,特別是2000年之后的小說寫作,有了大變化,小說真正涉及了個人化境遇的問題、生命的偶在性、性的深度,心理感覺、意識流等,總之,帶有強烈個人體驗的東西呈現了。就作家個體而言,每一個人的記憶都是不同的,同一事件,讓不同作家去寫,無疑差異巨大。

就托爾斯泰和卡夫卡而言,我覺得我們中國當下的社會心理,正在進入卡夫卡所描寫的焦慮里。這個時代,也只能出卡夫卡。托爾斯泰當然偉大,但令他偉大的時代土壤已經不存在了,現在中國正是產生卡夫卡或者超越卡夫卡的時代,我們為帶有時代鮮明印記的作家的誕生而鼓呼。

季風:您曾執掌一家報社,那時紙媒仍是“真理的印刷機”,而今天它卻成了“懷舊者的收藏品”。作為親歷兩種時代的媒體人,您認為是什么讓紙媒從“必需品”滑向“奢侈品”?如果有機會重辦一份報紙,您會將它設計成對抗數字洪流的“諾亞方舟”,還是接納碎片的“巴別圖書館”?

仵埂:我在上世紀九十年代做過七年報紙,當時也是懷抱理想,立志做一份有品位、有追求、有關懷、有大境界的好報紙,所以我對媒體人也倍感親切。今天,我們顯然無法回到報紙的黃金時代了,歷史使然。無論怎樣哀嘆,手機作為一個須臾不離的載體與自媒體發布平臺,報紙怎么與它競爭?這是殘酷的現實。

在我們這一代,對報紙還留有殘存的美好觀念,認為報紙上發表的東西,那才叫發表,自媒體總顯得不那么正規。為什么呢?因為報刊有一個重要的機制:選擇和淘汰,作品因為被選中而有自豪和榮耀。現在的自媒體,卻沒有這樣的篩選機制,不管什么信息,我想發就發,人人皆為新聞或作品的創作者,于是海量信息產生。它形成的后果是,大多數人在海量信息面前,無所適從。

其實,這種狀態正是在呼喚一種新型的融媒體,希望它通過篩選,提供較為可靠的資訊,提供較為有質量的文章。或者,像我現在,就想尋找一個帶有新聞性質的為知識分子喜歡的新媒體,可是沒有找到。我沒精力和時間從海量的信息里選擇我所需要的資訊,希望有媒體做這種事,幫公眾選擇的。在這種需要里面,就藏有商機,為什么我們不去營造一個好的資訊平臺呢?

當然,不同的平臺可以有不同的定位,有的偏向時政,有的偏向思想,有的偏向娛樂,有的偏向經濟,這些都不錯。受眾可以自己選擇自己喜歡的平臺,每年交點錢也是樂意的。

所以,假若我有機會重新進入媒體,我將沖進海浪里,因勢利導,創辦一份真正獨特的有思想品質的線上好媒體。這個媒體面對的是特定的一批受眾,我不祈求所有人都喜歡它,成為它的受眾,我只向特定的受眾提供資訊,聽他們的傾訴,做他們的代言人。這樣也就足矣。

仵埂作品

仵埂作品《驚詫與漠視》。

仵埂作品《魂魄何系》。

仵埂作品

《文學之詩性與歷史之倒影》。

仵埂作品

《文學鏡像里的主體建構》。