互聯網新聞信息許可證服務編號:61120190002

陜西互聯網違法和不良信息舉報電話:029-63907152

2024-04-24 10:13:45 來源:陽光網-陽光報

分享到

季風/文字整理 周瑄璞/供圖

主持人:季風(陽光報《非常對話》欄目主編)

對話嘉賓:李勇(鄭州大學文學院教授)

周瑄璞(中國作家協會會員)

西安SKP新書分享會現場

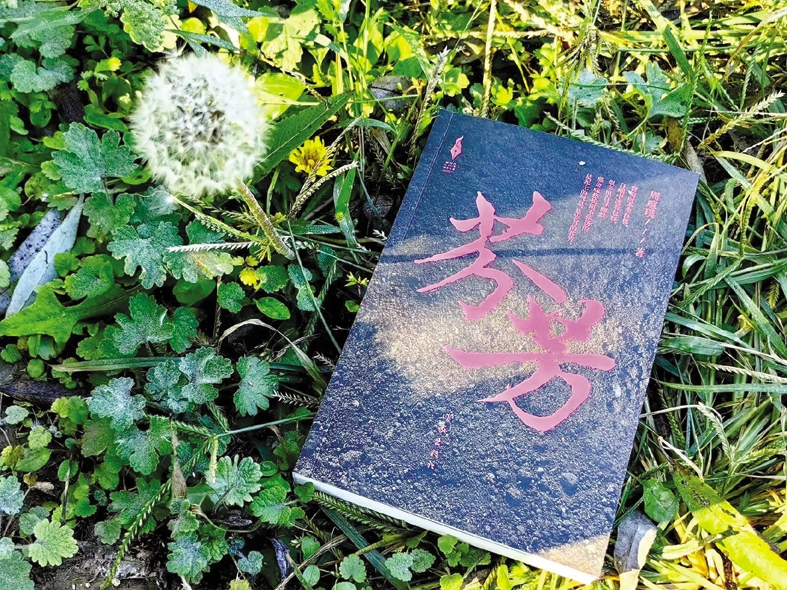

《芬芳》

嘉賓簡介

李勇,鄭州大學文學院教授、博士生導師。河南省文藝評論家協會副主席。

周瑄璞,中國作家協會會員。著有長篇小說《多灣》《日近長安遠》《芬芳》等多部,中短篇小說集《曼琴的四月》《驪歌》《隱藏的力量》,紀實文學《像土地一樣寂靜》等。在《人民文學》《十月》《芙蓉》等雜志發表中短篇小說,多篇被轉載和收入各類年度選本,三次進入年度好小說榜單。獲得中國女性文學獎、柳青文學獎、河南省第十三屆精神文明建設“五個一工程”獎等獎項。

編者按

在編者的眼里,陜西女性作家周瑄璞,性情溫柔,言語不多,但弱小的身軀里,總能迸發出堅定的力量。她這幾年的時間,一直在河南和陜西兩地采訪、寫作,除了“大地三部曲”之外,還寫了《像土地一樣寂靜》《大周表情》等文學作品。有人問她,對故鄉是什么樣的情感?她回答說:“其實我對故鄉充滿歉疚,當我想到她、回到她身邊的時候,都是對她有所需、有所求,想從這里得到什么。比如我中年之后的寫作,就想起要回到家鄉采訪和搜集素材。對于故鄉,我們又能回報什么呢?應該好好反思自己,應該永遠是那個初心不改的赤子。”她一直認為,不是自己在寫作,而是文學和故鄉大地塑造了她。

李勇:瑄璞好!衷心祝賀你的長篇新作《芬芳》出版。開頭寫楊烈芳為離開西安,和那個有錢的南方商人離婚。這個開頭是經過斟酌和認真選擇的結果么?為什么要這樣開頭?

周瑄璞:我想用簡短的文字拋出楊烈芳這個“線頭”,凸顯出她的獨特性格,她和前夫的兩句對話有先聲奪人之感,像是她命運的速寫,引起讀者的好奇。

一部幾十萬字的長篇小說,是莊重沉穩、舒緩悠揚的,但在這個基調上,我想有一些輕松別樣的色彩,有閃轉騰挪、自由靈動的切入方式。再者,我喜歡火車,尤其是綠皮火車。一定要是夜火車,夜晚適合回憶,有神秘浪漫的色彩,火車也象征著這部作品,承載著眾多人物命運,從某一個站點緩緩啟程。緊接著第一章的七十年代麥收,是這趟列車將我們帶向遙遠的過去,順著時光之河回到從前。

李勇:您以前的長篇作品《多灣》寫法傳統,在有的人看來是過于傳統了。但《芬芳》還是基本上延續了《多灣》那樣的順敘方式。我個人是更喜歡那種敘述方式的,記得你曾經說過,那種敘述方式更順應你自己的生命感覺,是有意識要用不一樣的方式來敘述一個新的故事嗎?

周瑄璞:其實也并沒有用什么十分特殊的方式,還是傳統的“順敘”。我喜歡文學本身的莊重感,而不愿意搞形式大于內容的、神神玄玄的寫作,我認為一個作家應該將語言打磨到每一頁翻開都能讀進去,有沒有故事都能看進去,而不是動用什么“技巧”。我學不來,也不愿意去鉆研什么技巧,我用我耐心的語言和誠實的敘述以及人物命運和時代烙印來打動人。

相較于38歲時書寫《多灣》,現在的我已經是年過五旬的女性。生命及情感節拍舒緩起來,不像十多年前那樣緊繃,敘述中總有一種疼痛拉緊的感覺。現在少了生命的尖銳、緊張和激烈,多了一些從容淡然,這是一種自然表現,而不是有意為之。

李勇:我覺得《多灣》《日近長安遠》《芬芳》,可以稱為你的“返鄉三部曲”了,它們喚起來的閱讀感受也更趨一致。但現在畢竟隔了這么多年,世界、故鄉,包括你自己,都發生了很大的變化。所以觸發你寫這個長篇小說的原因是什么?

周瑄璞:我更愿意稱它們為“大地三部曲”或者“鄉土三部曲”,“返鄉”好像說明是有距離的,而在我心中,與故鄉大地沒有距離,情感總是一步到位。

你感覺挺精準,作家出版社也即將再版《多灣》,正是要作為《芬芳》的“姊妹書”出版。這兩部書和《日近長安遠》的區別在于,“姊妹書”寫的是生生不息的大地上的人們及日常,是首先觸動我自己的生命記憶,而《日近長安遠》寫的是人物命運和人生故事,它更像是一個寓言故事。

《多灣》寫的是自己家族的經歷,《芬芳》雖然完全不是,但我卻當成童年回憶錄來寫,作品從上世紀70年代寫起,恰是我人生記憶里的鄉村生活,我不厭其煩地寫了瑣碎的日常生活,并試圖將它們寫出詩意和溫暖。中年之后,總愛向回看,回憶生命中尤其是童年的點點滴滴。想把那些再也不會回來的時光詳細記錄和挽留,于是就要寫一個長篇,讓人物,尤其是眾多女性在時光長河里慢慢流淌、成長。很多情節都凝聚著我心底對故土最深切的情感記憶。我寫了大量生動鮮活的鄉村志,比如燒鏊子用麥秸、做飯燒秸稈、蒸饃蒸紅薯燒柴火棍、劈柴等。隨著時代的發展,再也看不到這些畫面了,我想把人類歷史上不會再有的情景記錄下來,讓人們若干年后看到這些依然能感到親切和溫暖。

這就是我寫作《芬芳》的初衷吧!我理解為自己在抒寫生生不息的大地,為普通人畫像,記錄永不再來的時光。

李勇:我在讀《芬芳》的時候,總是想到《多灣》,它們確實有很多相像之處。你有沒有刻意考慮過回避《多灣》的寫法,或者說回避過去的那個自己?

周瑄璞:當我書寫中原鄉村的時候,不管寫哪里,其實在頭腦中閃現的都是大周村的模樣。不論哪個村子的人,都是在大周村的街里走動。那么不可避免地,腔調和氣息是相同的,會與《多灣》有所重合,偶然會有相同的句子和場景。相隔十多年,竟然一些語句,一些場景,一些表達方式高度相似,因為去年寫《芬芳》時,也沒想到會和《多灣》成為“姊妹書”出現。相距八年出版,偶有重復也沒什么。

《芬芳》中基本沒有我個人的影子,但人們讀后會認為從西安歸來的麗雯是我,這是個無關緊要的人物。

李勇:《芬芳》結構似乎更散,有意消解了人物主線,當然引章、烈芳兄妹的故事篇幅更大,但也不能算是絕對主角。這種散的結構,也是斟酌選擇的結果嗎?

周瑄璞:越過幾十年的時光,書中所寫的上世紀70年代的生活畫面,變得愈發珍貴和美好,或者我試圖美化,詳細地寫人們如何做飯吃飯穿衣花銷、過日子走親戚,有些段落就像是散文,可摘出來閱讀。這種比較“散”的結構與形式,并不是斟酌選擇的結果,而是情感的自然流露和漫溢。老家人形容人在說話,用“秧秧秧”,我的理解就是像豆角秧隨意攀爬,閑扯。再加上年齡原因,也變得松弛了許多。《多灣》,寫自己家族的故事,有著切膚之痛,再加上那時年輕,總有著一種尖銳、緊繃、激越的感覺,而《芬芳》是用游子回望故鄉的眼光,看每個人都可愛,一人一物、一草一木都想寫,于是將他們集中在一條過道里,把我知道的、聽說的人物命運漫漶地一路書寫下來。可能就是覺得“散”的原因吧。我個人沒有感覺到。經你提示,審視自己這幾部書的寫作方式,或許這是一個作家應有的風格走向吧。金宇澄如果年輕時寫《繁花》,不會寫成這樣,不會有耐心講述細碎動人的日常生活。所以跟年齡有關。

《日近長安遠》的故事性更強一些。因為我意不在抒發鄉情,而只是想寫女人對自己身體的開發利用方式不同而有了不同的命運,寫一個恒定而荒誕的自然法則、生活法則。也就是說,《多灣》《芬芳》需要用較大的篇幅來表達。

李勇:這三部作品里,我個人更喜歡《多灣》和《芬芳》那兩部“散”一些的作品。它們更有一種生活本然的形態和樣貌,真摯而樸素,溫馨而感人。

周瑄璞:今天,一個人告訴我,三部作品中他最喜歡《日近長安遠》。看來不同的讀者,有自己不同的理解。

“姊妹書”是生命深處的情感,厚重的,寬泛的,闊大的,是陽光空氣風雪雨露,是四季輪轉,我喜歡這種書寫,像潁河水漫漫漶漶地流淌,水面較平,你幾乎看不到流動,但其實它在流淌。更像是土地一樣深厚、包容,生長萬物。這是“日子比樹葉還稠”的耐心描摹。

我喜歡《繁花》這樣的作品,不加道德預設,也沒有非文學因素,不依附所謂的宏大敘事,就是憑著一顆文學之心仔細地還原一去不返的時光。就是那么瑣瑣碎碎但魅力無窮。不要說這很容易,不就是記錄嗎?還原嗎?其實這是有難度的寫作。沒有巧合,沒有大起大落,沒有外部光環,只將過去的時光細細道來,將人心一一呈現。那種真實而勇敢的呈現,只有優秀的作家才能做得到。

李勇:說到《芬芳》的結構,延伸出一個有意思的話題,那就是你小說的地域風格問題。有人說陜西作家習慣史詩風格,《白鹿原》《平凡的世界》那種特點的現實主義之作,跟你缺少大悲大喜、跌宕起伏的故事和情節、人物多是放置在日常狀態里塑造的風格還是很不一樣的。

周瑄璞:我是一個陜西作家,也追求史詩風格或者詩史胸懷,但史詩并不一定非要是宏大結構、大悲大喜、跌宕起伏。我對“大”和“正”有一種本能戒備。很多時候,那種“大”即是空虛無實。我更愿意將筆觸落在細處,落實到具體的人與物上。《芬芳》尾聲,我寫道:“這個季節,大地總是這樣,一望無邊,玉米黃豆,黃豆玉米,外加一點花生地,高高低低,低低高高,不知疲倦地鋪展,單調成一部史詩。”這種恒定、單調而偉大的事物,就像蕓蕓眾生一樣代代相傳,默默無聞,這才是真正的史詩。當然也會給作家提出要求,就是具有寫好這一切的能力。你先去真心地熱愛,才能將感情傾注于此。

李勇:作品《芬芳》中,也有一對在故鄉受到不公平待遇而出走的夫妻。這種對時代,尤其是從上世紀90年代至今這段社會轉型史的勾勒,似乎飽含一種特別的時代滄桑感。在你寫作的時候,是否有一種為時代造像的沖動?還是說一切都是自然而然的?

周瑄璞:西安的康復路,是一個時代符號,過去一直統領著西北五省區的服裝批發業務,人流量及貨流量大得驚人。在西安本地很少有人說他沒來過這里,不知道這里。這條街上的貨物,總是帶給人們驚奇與眼花繚亂。領略著來自南方的新式衣物,感受著遍地都是錢、風從南邊來的沖擊。真真是一個時代風潮和縮影,我一想到書里的主人公安放在這條街上,整個人都興奮起來,血流速度也快了。要寫一個奮斗人生,要寫一個發財夢,怎能不寫康復路?那二三十年像是一場夢,現在結束了。康復路的興盛和消亡,一去不返。我很慶幸,自己在作品中寫到了這里。

《多灣》《日近長安遠》都寫到主人公在西安賣服裝,到了《芬芳》,實在不能再寫在西安賣服裝了,于是我讓他們到北京去。引慶夫妻到北京告狀,是我聽來的一個真實故事,于是我讓他們在北京倒賣服裝算了。因為對北京的服裝行情不熟悉,所以沒有講述他們的具體打拼,只寫到他們三十年后歸來的殷實和幸福,表示在那兒干得挺好。他們上京告狀能得到善待,證明北京也有更寬廣的胸懷,能容納一切。

李勇:時代和歷史在不斷變遷,但還有一種不變,那就是人心。對于忠誠、善良、美好、正義,任何時代的人們都有不變的企望。《芬芳》里最感動的是小秋尋親,那么小的孩子出于對身世的好奇,怯生生地一個人跑到自己出生的村子。《像土地一樣寂靜》的大周也寫得很好。這些虛構和非虛構的所在,它們凝聚的善良美好,更多的是現實性的,還是更理想化的?

周瑄璞:我本能地避免沖突,我希望人與人之間體體面面,好商好量,好合好散,我愿意受傷的人躲起來自舔傷口,我寫不出杜十娘痛斥負心漢怒沉百寶箱,并且被圍觀的戲劇化情節。我筆下的素芬說,“既是這樣,我就走得遠遠的,也不叫人家不耐煩咱”。素芬在書中純屬虛構,我只是聽到村里人說過一件事:那一家壞良心,那么好的媳婦不要了,于是我設計了素芬的形象。作家的目光注視著這個可愛的女子走出傷痛,好好地生活,走自己的路。

村莊是經過我的眼睛觀察、過濾和思考的村莊。沒有更理想,也沒有更糟糕,我自認相對真實地寫出了中原的鄉村。

李勇:《芬芳》中你寫到楊引章回村,面對蕭條破舊的老屋,面對老去、逝去、離去的親人和青壯年鄉親,黯然神傷……那其實是當下農村更普遍和真實的樣態。在你這一代人的心里,還是有濃厚的故鄉情結的,更年輕的作家就不一定了。你怎么看待鄉村和鄉村文學未來的前途問題?

周瑄璞:我們不能以眼下暫時的“蕭條破舊”下定論,應該把鏡頭拉遠來看,這只是幾十年的變化。我們這個有著幾千年農耕文明的國家,一切都在變化之中。第一步,農民擺脫土地的束縛,去往想去的地方,選擇自己的生活,這就是幾千年未有之大進步。至于未來怎么走,無法預料,但是不論何時,土地都是最寶貴的財富,具有強大的修復能力。就憑這一點,鄉村不會凋敝。有人外出打工,就有人守在家鄉,將農業做成產業。我所見到的中原農村,除了一些宅基地,連一片閑置的土地都沒有。當土地可以源源不斷地產生價值和財富,那就不必只是用感情來吸引人。

總之,我對未來中原鄉村仍然充滿希望,她不會凋敝,她在尋找和調整,會變得更好。

李勇:你的作品寫的大多是河南和西安交叉。年輕一輩的作家,有的寫北京,有的寫深圳、東莞,有的甚至走到了海外。就你的閱讀來看,你覺得你們之間有沒有一種共同性?對年青一代作家的寫作,你有什么看法和印象?

周瑄璞:每個人的寫作,都脫離不了自己的生活。我的“大地三部曲”中,總有外出的人們來到西安,在這里尋找生活。一是我熟悉西安,寫起來得心應手,再就是我從感情上愿意寫到西安,于是我作品中的人,常到西安來謀生、發展。

據我有限的閱讀,年齡相近的作家,尚有一些共同性,比如我和喬葉。至于更年輕的作家,共同性很少,他們受教育程度更高,接受新事物更快,處在向外走、向高處飛升的時期,而我個人能力有限,又到了回望和駐守的年齡了。

年輕人怎么寫都是好的,都是對的,都是一個必不可少的路程,我祝福他們。

李勇:你這幾年都在返鄉寫作,除了“大地三部曲”之外,還寫了《像土地一樣寂靜》的作品。是否在這個方向上繼續深挖?有朝一日會不會有疲憊之感?

周瑄璞:是的,繼續深挖。疲不疲憊,誰知道呢。累了就歇歇唄。我奶奶說的:“力是奴才,歇歇回來。”我一直認為,不是我在寫作,而是文學塑造了我。在文學和故鄉面前,我仍是那個初心不改的赤子。寫作之路,且行且珍重。